Carpathia III: Episode 6 - 昇る滝

昇る滝

息苦しさから、アデルは意識が戻り始めた。 息を吸うのが困難だった事以外、すべてがぼんやりとした感じだった。 長い間、咳をしたいのを我慢していたが、体の要求には勝てず、ついには、激しく乱暴に肺から空気を吐き出した。 一瞬、自分の家の自分のベッドにいるのかと思ったが、すぐに、そうではないと確信した。 今、自分が横たわっているベッドは、慣れたいつものベッドよりも、ずいぶんとでこぼこしていて、チクチクする部分も多かった。 ゆっくりと腕を動かしながら、藁のクッションの上に寝ているのだと気づいた。 深く息を吸った。 重く粘り気のある空気は、酸素補給に充分ではなく、アデルはさらに何回か、深呼吸をした。

まるで、海で波間に呼吸にいどむ時の空気のような、それは重く高粘度の空気だったが、それに加え、魚を焼いているような匂いが混ざり合っていた。 ゆっくりと目を開け、天井を見上げた。 それは、不揃いの木板で作られた祖末な天井で、様々な大きさや色の木板の隙間から、部屋の内部をオレンジ色の空に向け、さらけ出していた。 うめきながら体を起こすと、頭がズキズキし始めた。 こめかみを両手で強く押さえ、痛みを和らげようとしたが、効果は無く、無駄な努力となった。 人生で一度だけ、二日酔いになった事があったが、それに似た気分だった。

部屋の中を見回してみると、壁は土ブロックで造られていて、そのブロックからは強度補強の為の藁があちこち飛び出ているのが見えた。 部屋には、たいした物は何も無く、ただ、乱雑なだけだった。 壊れかけた土の花瓶。 天井と同じように不均等な、小さい木製テーブル。 そして、反対側の隅には、アデルの方に背を向けながら、小さな囲炉裏で火の世話をしている男がいた。 囲炉裏から立ち上る煙は、渦を巻きながら、小さな窓から外に出て行ったが、一部は、名残惜しそうに、留まっていた。 それを見守っている男は、とても歳を取っているように見えた。 髪は白鳥の羽のように白く、革のような濃い黄金色の皮膚と、対照的だった。 着ている服は、手当たり次第に寄せ集めたもののようだった。 頭の先からつま先まで、身にまとっている物の色と柄は、何も揃っていなかった。 アデルは、その男が誰かの納屋に勝手に住んでいるのだろうかと、思った。 だが、今、最大の疑問は、自分が、どうやって此処にやって来たのか、と言うことだった?

![]() アデル: あのっ、すみません。

アデル: あのっ、すみません。

アデルはその言葉を発したものの、自分ですら、聞くことができなかった。 体の感覚がゆっくりと戻ってきていることを実感しながら、自分の声は外部からの轟音によってかき消されたのだと気づいた。 その轟音を、前にも聞いたことがあると思った。 ニュー・ベレンガリアのインペラトル滝を訪れたとき、同じような音を聞いたが、それよりもずっと大きい音だった。 もう一度、声を出すと、今回は、少なくとも、かすかにではあったが、自分では聞くことができた。 外の轟音のせいだけではなく、喉をしばらく使っていなかったためなのか、声が弱くかすれている事に気づいた。 全身の力をかき集め、もう一度、叫んだ。

![]() アデル: すいませーんっ!

アデル: すいませーんっ!

アデルの声は、かすれてしわがれていたが、その老人を振り向かせるには、十分だった。 老人の顔を見て、アデルは驚きを隠しきれなかった。 その皮膚は、まさに、皮革のようだった。 いくつもの深い皺が、縦横に刻まれていた。 そして、もじゃもじゃの白い髭が突き出ていた。 落ち込んだ両目の周りを、黒いクマが円を描いていた。 だが、高齢にもかかわらず、弱々しさは、全く感じられなかった。 実際、健康な30歳代のような、かくしゃくとした身動きや引き締まった体つきをしていて、見た目よりも、かなり若いのかもしれないと、アデルは思った。

老人はアデルに微笑んだが、何も言わず、囲炉裏の方に体の向きを戻した。 そして、手に小さな皿を取ると、その上に何かをすくい始めた。 それから、アデルの方に向き直すと、皿とコップを持ってやって来た。 近くに寄って来ると、2つの謎、皿の上には何があるのかと言う事と、漂っていた魚の匂いは老人が料理していたためだったと言う事が、解明された。 老人は、アデルが座っている藁のベッドの側に膝をつくと、無言のまま、精一杯の笑顔を浮かべ、皿とコップを差し出した。

アデルは、目覚めた時から、徐々に、色々な感覚が戻って来ていたが、新たに、空腹感も、突然、戻ってきた。 皿の上には、アデルに言える限りでは、単に塩とコショウくらいの味付けの焼き魚と、付け合わせに、同じように味付けされた、ほうれん草のような、アデルの知らない緑葉野菜が、乗っていた。 カップの中身は、お茶のようだった。 いつもなら、アデルは、こんな奇妙な場所で、しかも見知らぬ人からなど、決して食べ物を受け取りはしないが、今は、空腹感の波が、ハリケーンに引き起こされた荒波のように打ち寄せ、堪え難くなっていた。 アデルは、手を伸ばすと、皿とコップを受け取った。

![]() アデル: ありがとう。

アデル: ありがとう。

アデルは、フォークでも持って来てくれるかなと期待したが、その気配はなかったので、辺りを見回してみたが、食器類は何もなかった。 老人の方に目を戻すと、老人は、指で物を掴んで口に運ぶという身振りを、示した。 単純明快。 手づかみで食べろと言う事だ。 その時、アデルは、その皿が、曲げられ工夫された小さな木の板だと、気づいた。 今までに目にした他のほとんどの物のように、その皿も手作りのようで、たぶん、この老人は、食器類は何も持っていなかったのだろうと思った。

アデルが、魚の柔らかい肉を指で掴むと、火傷するほどではないが、まだ、熱かった。 魚の肉を口に運ぶ途中で、やっかいな小骨を摘み取りながら、食べた。 素朴なものだったが、とても美味しかった。 老人が、生まれつき料理の素質があるのか、長年の修練によるものなのか、どちらなのだろうかと、アデルは思った。 アデルは、貪欲に食べ続けながらも、食べ物を頬張る合間に、老人にいくつか質問をしようと試みた。

![]() アデル: どこですか、ここは?

アデル: どこですか、ここは?

老人は何も言わず、ただ、肩をすくめた。

![]() アデル: あなたは、どれくらい、ここにいるんですか?

アデル: あなたは、どれくらい、ここにいるんですか?

老人は何も言わず、肩をすくめた。 アデルは、魚の頭、骨、鰭(ひれ)以外、全てを平らげるまで、食べ続けた。 十二分に空腹感が満たされると、意識がよりはっきりとしてきて、この奇妙な場所で目覚める直前の記憶が戻って来た。 友人たちと一緒に、大学見学に行くため、車を運転していたことを思い出した。 アルテミスと口論していた。 変な霧、その直後、暗黒の空間。 それが、憶えている最後の事だった。 突然、アデルはうろたえた。 友人たち! ジェイズ、トーマ、カオル、アルテミス、リュウは、どうなったのだろう?

老人は、アデルの突然の様子の変化に気づき、そっとアデルの肩の後ろに手を置き、別の手で、空の皿を取った。 だんだんと、アデルは、この男が、単にホームレスの老人ではないと言う事を理解し始めたが、何者なのかは、已然、分からなかった。

![]() アデル: 友人たちっ! 誰か見ませんでしたか?

アデル: 友人たちっ! 誰か見ませんでしたか?

老人は、一旦、皿を置くと、ゆっくりと立ち上がり、片手をアデルの肩に置いたまま、別の片手を宙に上げ、元気よく、渦巻きのようにくるくると回し、アデルに立ち上がるよう身振りで示した。 アデルは、老人が何が何でも話すことを拒んでいる事に、ますます興味が湧いてきていたが、それにもかかわらず、その老人の突然の興奮気味な身振りに、アデルも元気が出て来た。 アデルは、まだ多少めまいがし、足下もおぼつかなかったが、老人と一緒に立ち上がった。 一体、何が起こり、そして、どれくらいの間、眠り続けていたのだろうか、と思った。 手を額にあててみると、布切れがテープで留めてあった。 推測すると、どうやら、何かに頭をぶつけたらしいが、どれくらい長時間、眠っていたのだろうかとの疑問が、再び、頭をよぎった。

老人は、アデルの肩を優しくポンと叩くと、ドアに向かって彼を導いた。 2人は一緒に、ゆっくりと、外に出た。 息苦しいほど湿度が高く、まるで、濡れたタオル超しに呼吸するような感じだった。 辺りに立ちこめる轟音は、これまで以上に大きく響いていた。 アデルは、未知の環境の中、周辺を見渡した。 彼らは、今、すぐ先で左側に折れている砂利道の前に立っていた。 アデルを取り囲んでいるのは、深い森だった。 木々は、オレンジ色の豊かな土壌から育っていたが、ニュー・ベレンガリアでは見た事も聞いた事もない土の色だった。 アデルは、一体ここはどこなのだろうかと改めて思い、その答えは想像以上にはるかに複雑なのではないかとの疑問を抱き始めた。

老人は、体の向きを変え、小山を上がる砂利道を指差すと、優しくアデルに微笑んだ。 いまだに無言のままだったが、アデルの肩を、また、優しく軽く叩いた。 ゆっくりと、アデルは、前進した。 歩を進めるごとに、力が体に戻ってくるのを感じた。 勾配がきつくなるにつれ、体力がある事に、嬉しくなった。

すぐに、二本脚で歩くのには困難になり、両手を砂利に押し付けると、四つん這いで、登り始めた。 まるで、ぬかるみにはまったトラクターが自身の重量で身動きできなくなるように、酷い暑さと湿度が、アデルの体の上に重くのしかかり、前進を妨げようとした。

アデルは、山頂に行けさえすれば、満足だった。 前方の道は、平坦で、薮と高い石の塔の間を縫うように、通っていた。 アデルは、道を進んだ。

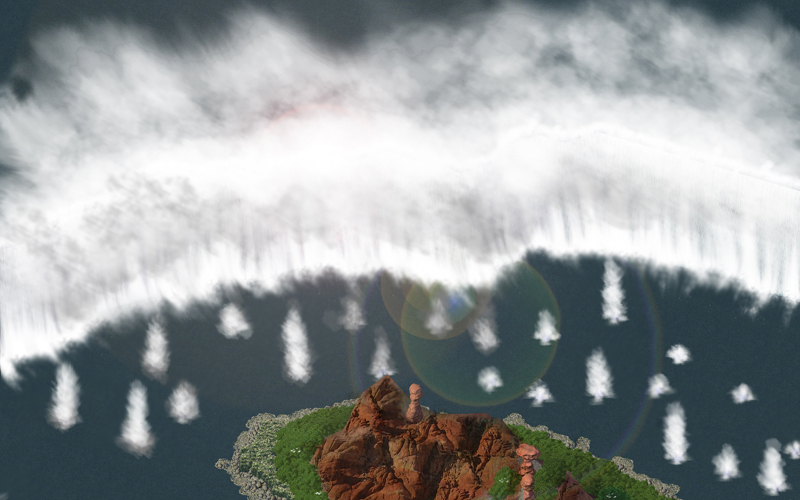

突然、道が途切れ、目の前には鋭いギザギザの岩以外何もなく、アデルは落胆した。 が、その時、地面から突き出た大きな岩の端に、座っている人の姿が、目に入った。 そして、その先には、目覚めて以来、耳をつんざいている轟音の源が、はっきりと見えた。 巨大な滝が、目の前に、広がっていた。

最初の岩群は、その鋭く尖った角と急斜面のせいで、通り越すのが、最も難しかった。 アデルは、その人物が、どうしてその場所に座るために、こんな険しい岩群をやって来たのだろうかと、思った。 鋭い岩の角で手を切らないように、最善の注意を払いながら、アデルは、はって行った。 その部分をやり過ごすと、岩並は平坦になり、二本脚で歩くことができた。 その姿に近づくにつれ、細かいところが見えて来た。 アデルの方に背を向けて座っていて、アデルの近づく物音に気づいている様子はなかった。 滝の轟音が、意外な効果をもたらしていた。 その人物の髪は白色で、灰色の耳と灰色の尻尾をしていた。 それは、アルテミスだった。

アデルは、地面から突き出た岩の勾配をようやくよじ上り、アルテミスの横に座ると、アルテミスはアデルがやって来ることを承知していたかのように、ちらりとアデルに目を向けた。

![]() アルテミス: 君の考えは、分かってる。 だが、私は、この件には全く関係ない。

アルテミス: 君の考えは、分かってる。 だが、私は、この件には全く関係ない。

アデルは、アルテミスの沈んだ雰囲気に、驚いた。 いつもの狂人じみた態度とは、面食らうほどの変化だった。

![]() アデル: 「この件」が何のことかも見当つかないけど。 僕たちが、どこにいるのか、分かっているのか?

アデル: 「この件」が何のことかも見当つかないけど。 僕たちが、どこにいるのか、分かっているのか?

![]() アルテミス: ニュー・ベレンガリアでも、カルパティのその他の惑星でもないのは、確かだ。 それだけしか、分からない。

アルテミス: ニュー・ベレンガリアでも、カルパティのその他の惑星でもないのは、確かだ。 それだけしか、分からない。

![]() アデル: あの老人ついて、何か、知ってるのか? 目が覚めた後、食べ物と飲み物をくれたけど。

アデル: あの老人ついて、何か、知ってるのか? 目が覚めた後、食べ物と飲み物をくれたけど。

![]() アルテミス: いま一番、気がかりな事だ。

アルテミス: いま一番、気がかりな事だ。

嫌な気分に浸るように、アルテミスの声が沈んだ。

![]() アデル: いい人みたいだけど。

アデル: いい人みたいだけど。

![]() アルテミス: そうではなくて、そういう意味ではないんだ。 君は2日間、眠っていただけだから、おそらく気づいてはいないだろう。 君は、ワームホールから落ちてきた時に、頭を打ったんだ。 私は、木に上に落ちたので、ラッキーだったがな。

アルテミス: そうではなくて、そういう意味ではないんだ。 君は2日間、眠っていただけだから、おそらく気づいてはいないだろう。 君は、ワームホールから落ちてきた時に、頭を打ったんだ。 私は、木に上に落ちたので、ラッキーだったがな。

アルテミスは、アデルの驚きの表情にも構わず、話を中断しなかった。 アデルは、聞きたい事があったが、アルテミスは、慌ただしく続けた。

![]() アルテミス: とにかく、この惑星では、2日間は長い時間だ。 計算した限りでは、2日間は、約39時間の長さだ。 この季節が真夏だといいのだが、これ以上酷い気候になると我慢できないのでな。 それで、あの老人だが、、、「会話」をする時間が、かなりあったからな。 気がかりだと言ったのは、あの男が話せなくなっていると言う事だ。 なぜ話せなくなったのかは、おそらく、あまりにも長期間、一人で暮らしてきた為、話す能力を失ったか話し方を忘れてしまったのだろう。 まだ、少なくとも、こちらが言う事は、だいたいは、理解しているようだ。 忘れてしまっているような言葉は、いくつも教えたがな。

アルテミス: とにかく、この惑星では、2日間は長い時間だ。 計算した限りでは、2日間は、約39時間の長さだ。 この季節が真夏だといいのだが、これ以上酷い気候になると我慢できないのでな。 それで、あの老人だが、、、「会話」をする時間が、かなりあったからな。 気がかりだと言ったのは、あの男が話せなくなっていると言う事だ。 なぜ話せなくなったのかは、おそらく、あまりにも長期間、一人で暮らしてきた為、話す能力を失ったか話し方を忘れてしまったのだろう。 まだ、少なくとも、こちらが言う事は、だいたいは、理解しているようだ。 忘れてしまっているような言葉は、いくつも教えたがな。

アデルには質問したい事が沢山あったが、しばらくの間、この当面の話題を続けることにした。

![]() アデル: あぁ、もしあの老人がここに一人でいたいのなら、それでいいじゃないか。 僕たちに、関係ない事だろ。

アデル: あぁ、もしあの老人がここに一人でいたいのなら、それでいいじゃないか。 僕たちに、関係ない事だろ。

アルテミスは、アデルの方に顔を向けた。

![]() アルテミス: 周りを見てみろ。 見渡してみろ。

アルテミス: 周りを見てみろ。 見渡してみろ。

アデルは、目の前の滝を見つめ、その滝の端がどこにあるのかと、見渡した。 どこまで向いても、端はなく、一回りして元の位置に戻っていた。 自分たちが座っている窪地が、どうして水で一杯にならないのだろうかと、不思議に思った。 そして、ようやく気づいて、驚いた。 滝の水は、自分たちがいる小島から遠ざかるように、上に向かって、流れていた。

![]() アデル: あの滝、昇ってるのか?

アデル: あの滝、昇ってるのか?

アルテミスは、うなずいた。

![]() アルテミス: そうだ。 どうしてこんな事が起きているのか、ずーっとここに座って考えているのだが。 聞かれる前に言っておくが、、、分からない、ここから出る方法は分からない。 我々は、この場所に、閉じ込められている。

アルテミス: そうだ。 どうしてこんな事が起きているのか、ずーっとここに座って考えているのだが。 聞かれる前に言っておくが、、、分からない、ここから出る方法は分からない。 我々は、この場所に、閉じ込められている。

つづく。。。

本エピソードのイラスト委託作成:

Atomic Clover

「都市」の画像は、「SimCity 4」の画面です。

「上登る滝」(「SimCity 4」より)画像加工: Jporter